厚物ミシンの調整とメンテナンス 注油編

時計、カメラ、自転車、バイク、車、船、飛行機、工作機械など全ての機械の、特に可動するパーツの摺動部はオイルやグリスなどによる潤滑が必要です。

油分が無ければ金属同士が直に擦れ合い摩耗します。

機械がスムーズに動かなくなり、発熱したりサビが発生したりします。

ガタが出たり、極度に熱を持つと焼き付いたりもします。

オイルなど潤滑油の役割は、潤滑の他、防錆、洗浄、冷却、圧力伝達の役割もあり機械にとって無くてはならない存在です。

ミシンも可動する金属部品で構成されているので、当然オイルによる潤滑が必要になります。

そんなミシンの注油編ではGoziが日頃しているミシンへの注油を解説していきます。

なぜミシンは注油が必要なのか?

もし、オイル切れをおこしたら

上記で記したようにミシンは金属の可動部品で構成されています。

パーツ同士に油分がなく金属同士が直接触れ合う状態になれば、摩擦やサビの発生、無理やり動かされることによって生じる発熱、異音や振動、やがて加速度的に金属の摩耗が進行し各部にガタが出てきます。

当然、安定したキレイな縫製などできなくなります。

そして減った金属パーツは良品に変えないと元には戻りません。

当然、分解整備になればミシンが使えなくなりますし、修理代もかかることでしょう。

「こんなことになるなら」の前に、

昨日と今日ではあまり変化は無いけど

軽快に動いているしまだ大丈夫。

少し重たいけど気にすることはない。大丈夫。

少し音がするけど大丈夫。

なんか最近調子が悪い。でもなんとか大丈夫。

かな……..

こりゃまずいかも

と

機械は最初はささやく程度に、次第に少しずつ聞き取れるような声で変調を訴えます。

それは、動きが重くなったり異音であったり。

メタルの摩耗による機械の不調は、制作で切った手のキズのように自然に治ることはありません。

取り返しがつかなくなる前に。

縫製による突発的な故障以外のトラブルは、日頃のケアにより未然に防いだほうが得策です。

まずは面倒くさくても定期的な注油を習慣にして、気持ちよくベストコンディションで制作しましょう。

見出し。大げさに言いました。

取り返しは付きます。部品が無くならない限り修理すれば直ります。

注油に必要なもの

ミシンに使うオイルは

必ず工業用ミシンの専用オイルを使います。

メーカーに指定されたオイル

JUKIの純正品 ニューデフレックスオイル No.1

ニューデフレックスオイル No.2

や

オザワ工業 プーリーSFミシンオイル

があります。

私Goziは最初ミシンを買ったときに付けてもらったこの「プーリーSFミシンオイル」を継続して使っています。

注油は漏斗でオイラーに小分けして使います。

Goziのうっかりでこのミシンオイル良いなと思った出来事

注油した次の日、下がったオイルが送り足に付いた状態のままうっかり縫い始めて、製品に跡が付き「しまった!」ということがありました。

ダメ元でアイロンのスチームを当ててみたら何もなかったかのように消えたことです。

たとえオイルがスチームで飛んでも、オイルが汚れていたらその汚れが残った可能性があったので、日頃のこまめにメンテナンスしていて良かったなと思いました。

同じ状況でも、素材が皮革ではスチームが当てられ無いので生地ならではですね。

(他社のオイルに関しては、このSFミシンオイルしか使ったことが無いのでわかりません。)

この「SFミシンオイル」にはスプレータイプもあります。

Rakuten |

私Goziは、ハイポストミシンのみにこのスプレータイプを使っています。

垂直面に注油穴の多いハイポストミシンは、このスプレータイプが使いやすく、全ての注油穴に使っています。

オザワ工業 プーリーSFミシンオイルには1㍑、2㍑、4㍑、220ccのスプレータイプがあります。

購入するなら、開封後に酸化することを考えて、必要に応じてなるべく早く使い切れる容量の小さなものから選ぶとよいでしょう。

では、ミシンに専用オイル以外のオイルは使えるの?

一般的なスプレー式潤滑剤(5-56など)は一見良さそうに見えますがおすすめしません。

その他の油類でも同じです。

理由は、機械の摺動部にに使うオイルは、熱や荷重などの負荷がかかったときに粘度低下による油膜切れをおこさない性能が必要だからです。

粘度が低く、揮発性が高い。

又、油分があればいいだろうと機械に適していない油を使うと焼き付きをおこします。

ミシン用のオイルは当然、縫製工場のハードに使われる環境にある工業用ミシンに使われることを想定して作られています。

大切なミシンを傷めないためにも必ずミシン専用オイルを使いましょう。

ただ、例えばディスプレイ用のアンティークミシンなど、縫製に使わないミシンであればスプレー式潤滑剤でも良いと思います。

注油時に使うモノ あるといいモノ

余分なオイルを拭き取る為の

● 綿棒

機械の隙間は綿棒で拭き取ります。

● ティッシュペーパー、キッチンペーパー、キムタオルなどのペーパータオル

余分なオイルや、オイル受けに溜まったオイルを吸わせます。

● 使い古したハンカチサイズのタオル

手元において気になる汚れがあればササッと拭き取ります。

汚れたら捨てます。

Goziは日頃マイクロファイバークロスでモバイル端末の画面を拭いて、拭き取りが悪くなるとミシン用に転用します。

あると良いもの

注油穴に留まっているオイルを吹く為の

● カメラ用ブロアー

注油するとどうしてもオイルが溜まったり、空気を含んだりしてオイルが落ちません。

こんなときにはブロアーでプシュと吹きます。

掃除にも使います。

Goziの長年の愛用品はUNの「ブロアー ジャンボハリケーン UN-1301」です。

このブロアーの良いところは先も本体も一体式なので、勢いよく握ったときも先が外れて飛んで行くことがありません。

又、先端が柔らかい為、掃除のときには、先を曲げて釜の奥のホコリも吹くことができます。

本来の用途である一眼レフカメラの掃除でも、先が飛んで画像素子をキズつけるなどの心配がありません。

ミシンの掃除にも使えるカメラ用のブロアー

一つ持っておくと何かと便利です。

スプレータイプのエアダスターもあります。

工業用ミシンの給油方式、注油場所、量、注油頻度について

※ 注油、掃除、整備するときには必ずミシンの電源を切ること。

給油方式

工業用ミシンの給油方式には

○ 自動給油

○ 自動給油+手差し

○ 手差し

があります。

最新のアパレルミシンでは、セミドライタイプ。微量給油タイプ。オイルタンク密閉式など、油汚れに配慮したミシンもあります。

自動給油ミシン

自動給油ミシンには、全体にオイルを送るタイプと、釜部だけにオイルを送り、他は手差しのタイプがあります。

前者はアパレル用ミシン。

後者はカバンなどを縫うノンアパレルミシンの一部で採用されています。

アパレル用ミシンの自動給油

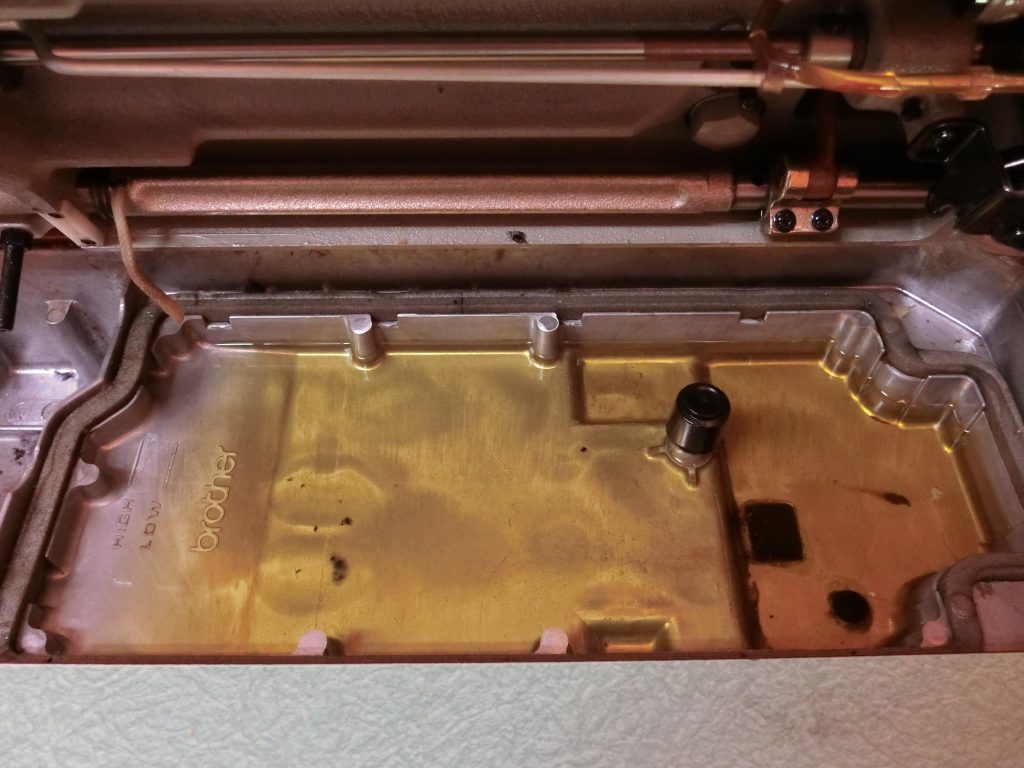

ミシンの下にオイルパンがあり、オイルを吸い上げて循環させています。

新品のミシンオイルは無色透明です。

上の写真のように色がついていれば交換時期です。

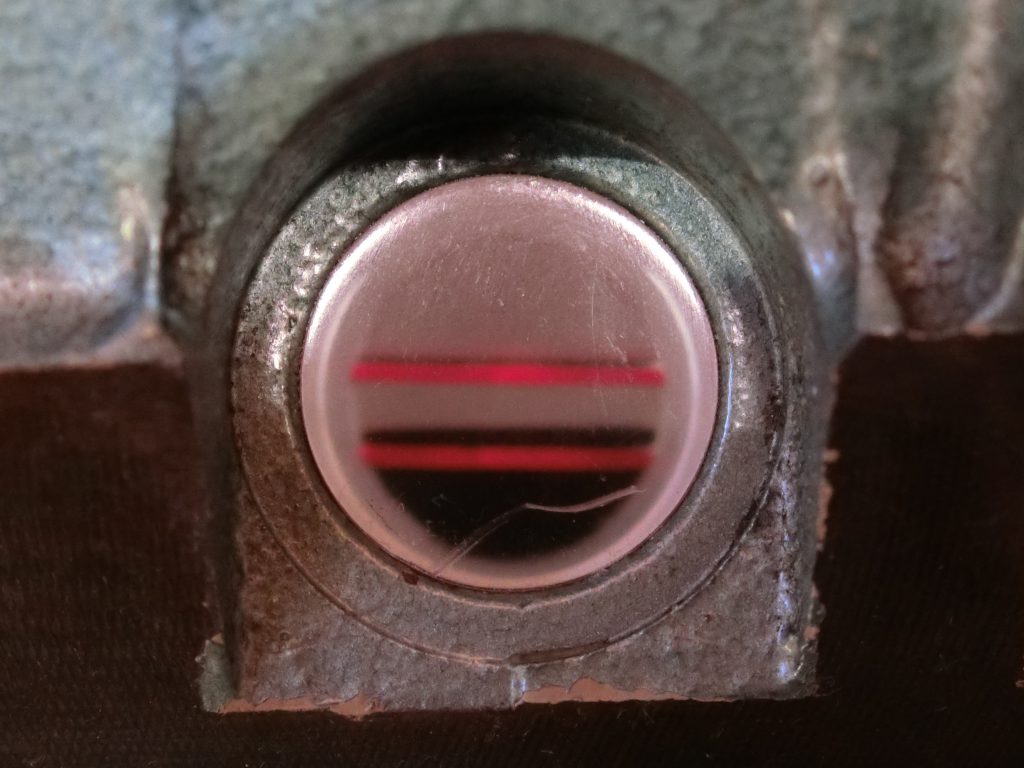

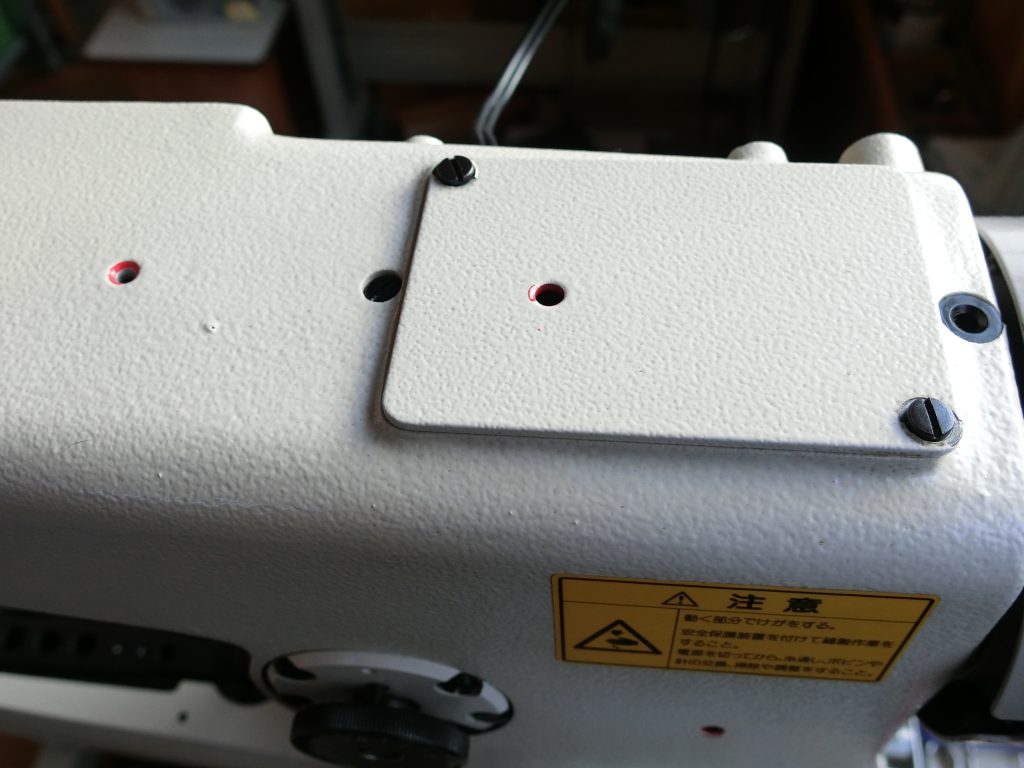

ロックミシンなどオイルパンが見えないタイプは

のぞき窓が付いています。

オイルが減ったら継ぎ足し、レベル以内の油量を保ちます。

写真では赤い2本のラインの間が規定量。

オイルは上部のネジのフタを外し、漏斗を使って注油します。

規定量の注油が終われば必ずフタをします。

(フタを忘れてミシンを動かすと、吹き出すおそれがあります。)

ミシンオイルの劣化について

オイルは無色透明です。

新品でも長期置いておいた場合、少量をティッシュや白い紙にたらし、黄色く色が付いていたら劣化しているので使用しません。

オイルは蓋を開けると酸化が始まるので、必要最低限の容量のものを購入し、できるだけ余らないようにします。

ミシンのオイルパン容量は大体1㍑弱です。(オイル購入時の目安になる容量は取扱説明書に記載されています)

余ったオイルは補給用に使います。

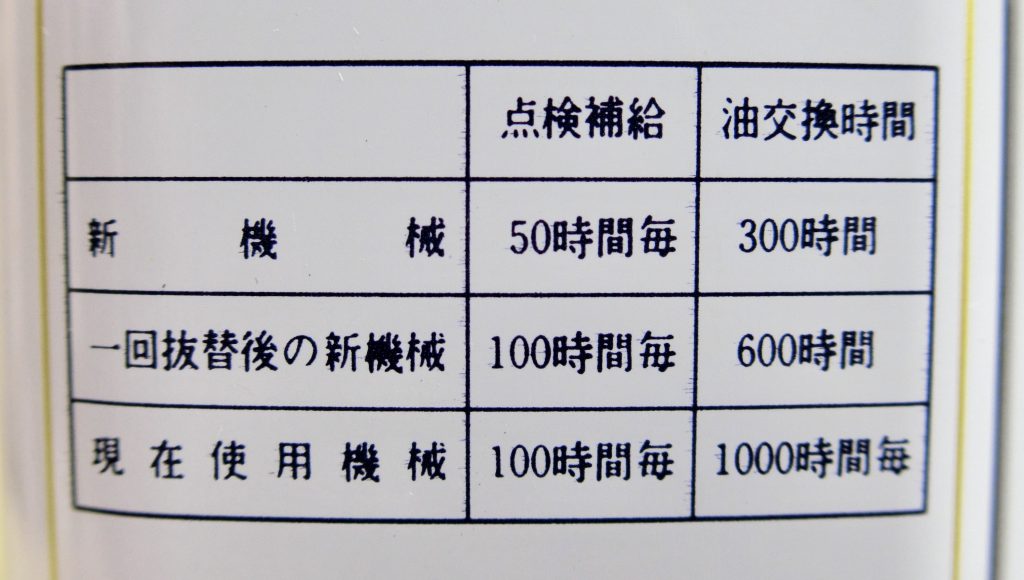

交換時期は?

↑

オザワ工業 プーリーSFミシンオイル缶側面に記載してあるオイルの補給、交換時間の目安です。

ざっと1日6時間使ったとして、

点検補給 オイル交換

新品のミシン 50時間で8日 300時間で50日 (約1ヶ月半)

一回抜きかえ後 100時間で17日(約半月) 600時間で100日(約3ヶ月)

その後の使用は 100時間で17日(約半月) 1000時間で167日(約5ヶ月)

ごとの交換になります。

時間で表記してある為ちょっと分かりづらいですが、ミシンが新品で摺動面に当たりがつくまでは、こまめにオイルの点検補給、交換をしましょうということですね。

◉ オザワ工業株式会社のサイトFAQ(参照)にも

「使用頻度にもよりますが、最低でも年2回は必要です。」と記載されています。

◉ ほとんど使用していなくても(1000時間使っていなくても)

オイルの劣化を考えると、前回交換してから2年が経過したら、交換するのが良いでしょう。

◉ その他

ミシンを中古で購入したり、長期使用していない場合にも使用するときには必ずオイル交換をします。

自動給油ミシンのオイル交換後は

※ 交換後はいきなり高回転で回さないように。

オイルを各摺動部に行き渡らせるよう最初は低回転で運転す。

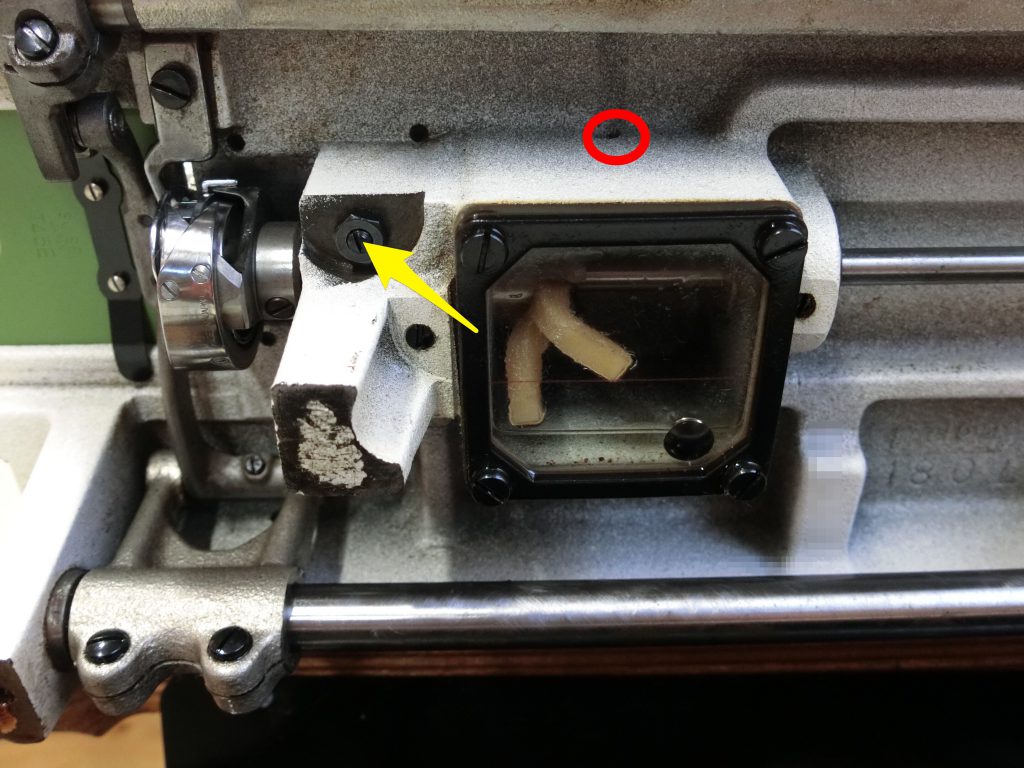

厚物ミシンなどノンアパレルの自動給油ミシンは

厚物ミシンの自動給油は自動と言っても釜部の給油のみです。

他の可動部には手差しをします。

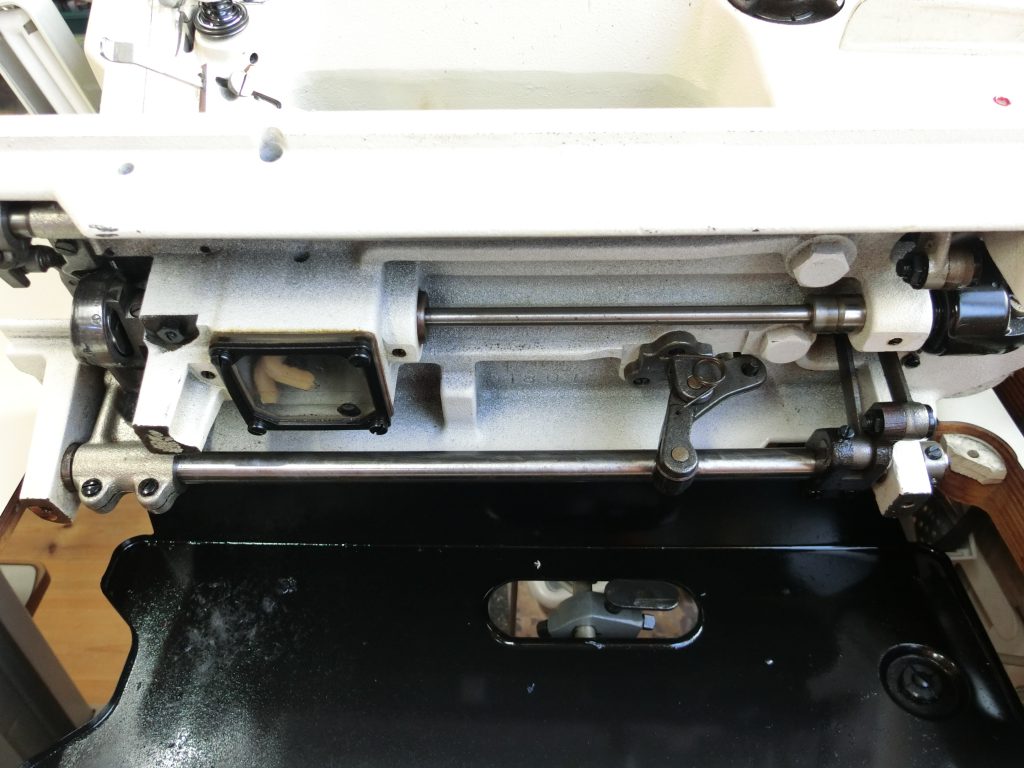

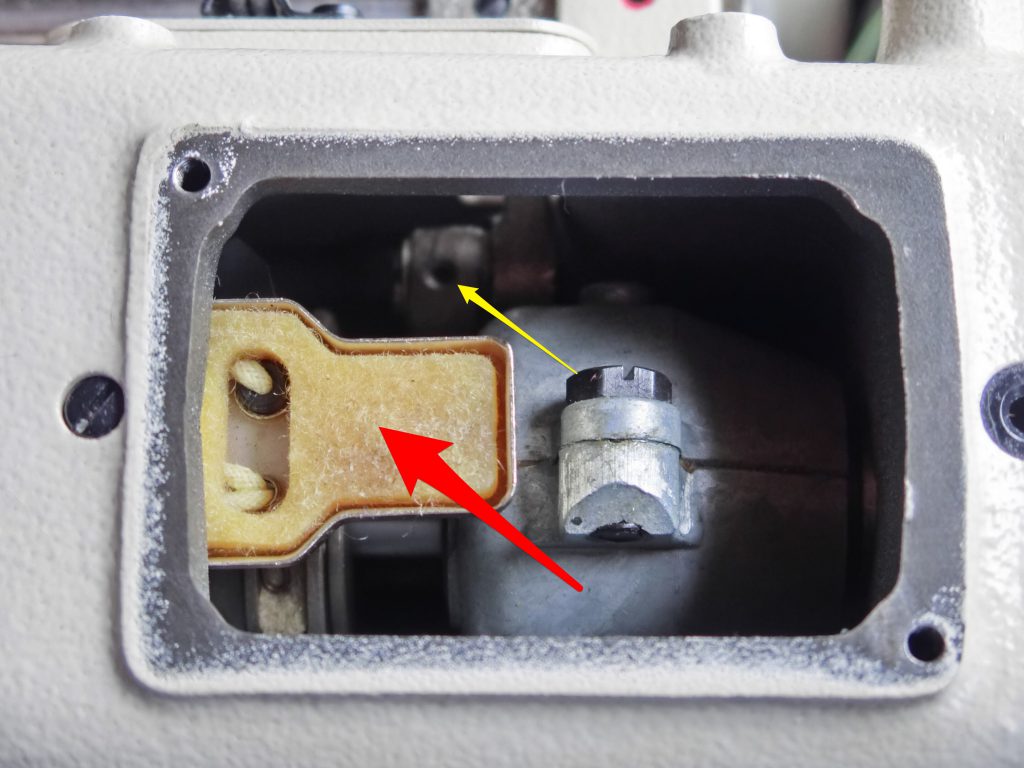

写真はGoziが使用している JUKI DU-141NH のベッド下にあるオイルタンクです。

オイルをタンクに入れておけば(赤丸は給油口)釜部に自動で給油します。

釜部への給油量はダイヤル(黄色矢印)で調節します。

タンクの油量は、釜に供給するごとに減っていきます。

減ったら継ぎ足します。

ミシンを中古で買ったり、長期使わなかった場合などは抜き替えます。

私Goziが使っているこの中古の DU-141NH は、オイルタンクのパッキンからオイルが滲んでいるため、オイルタンクは空にはしませんが少量のみで、注油は手差しでもしています。

30番スパン糸での仮縫い専用にしているこのミシン。

フィラメント糸と比べ、スパン糸は糸の繊維が切れやすく、その繊維のホコリが釜に溜まりやすいため、給油のついでに掃除もします。

手差し注油

手差しの注油個所

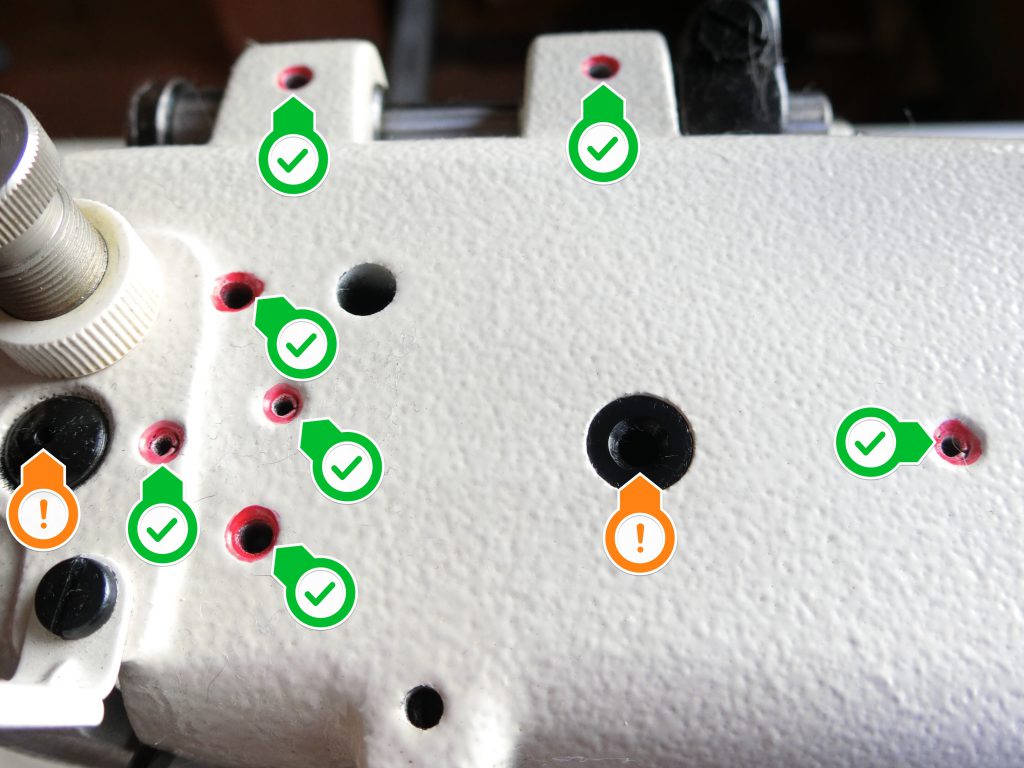

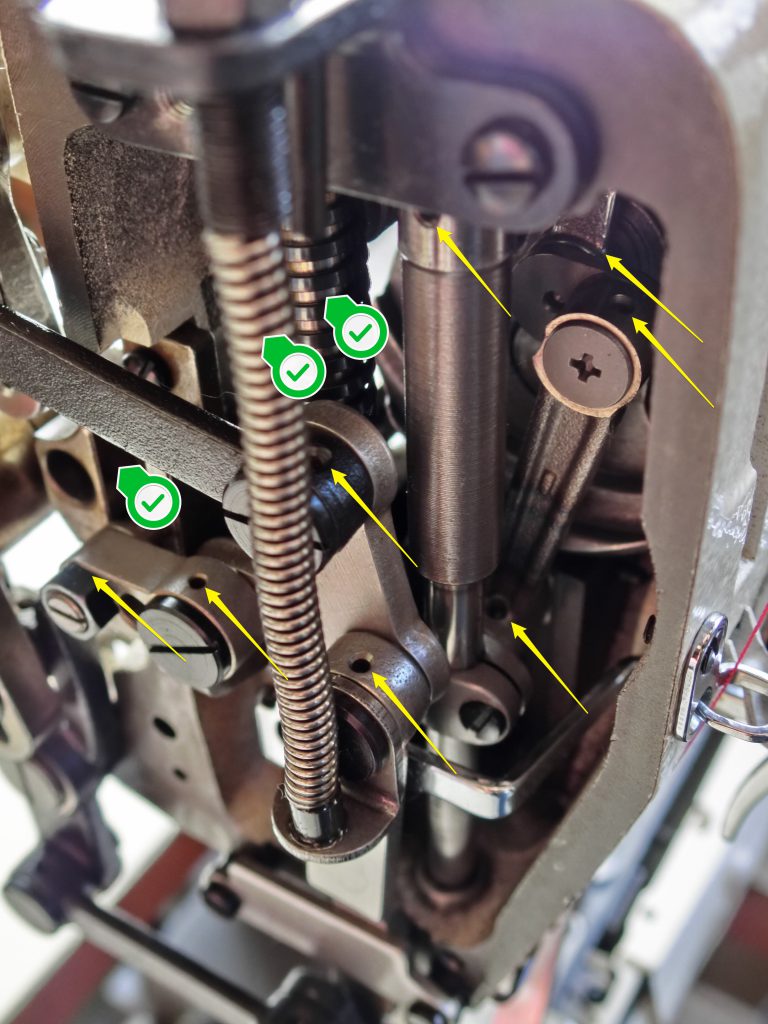

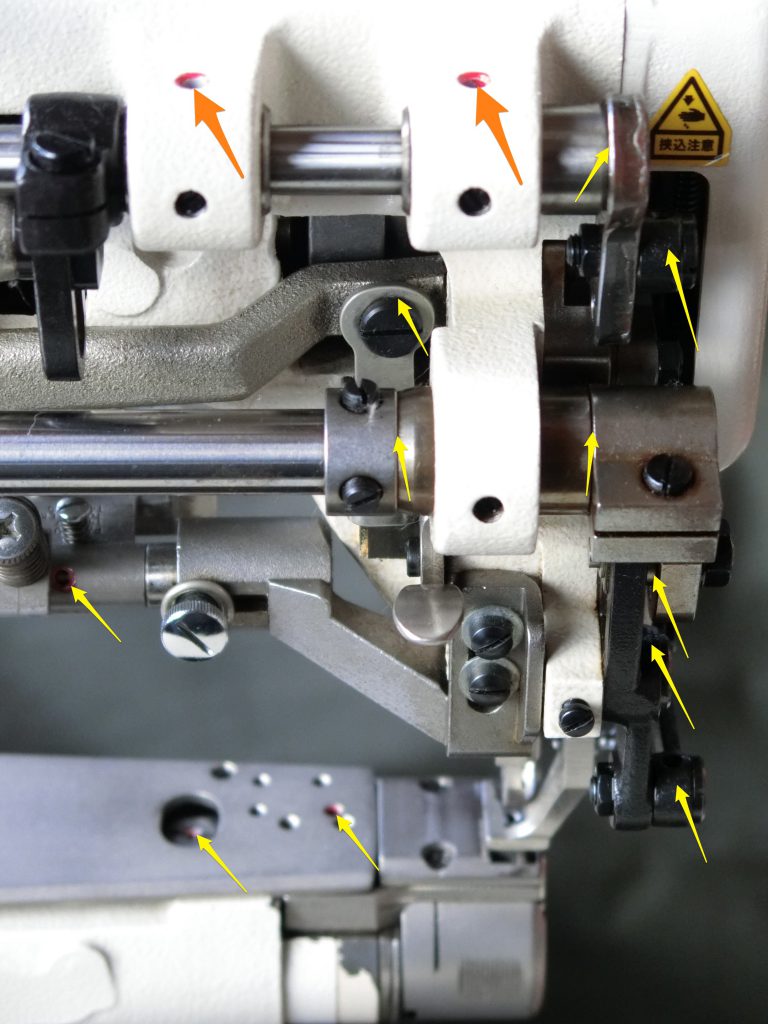

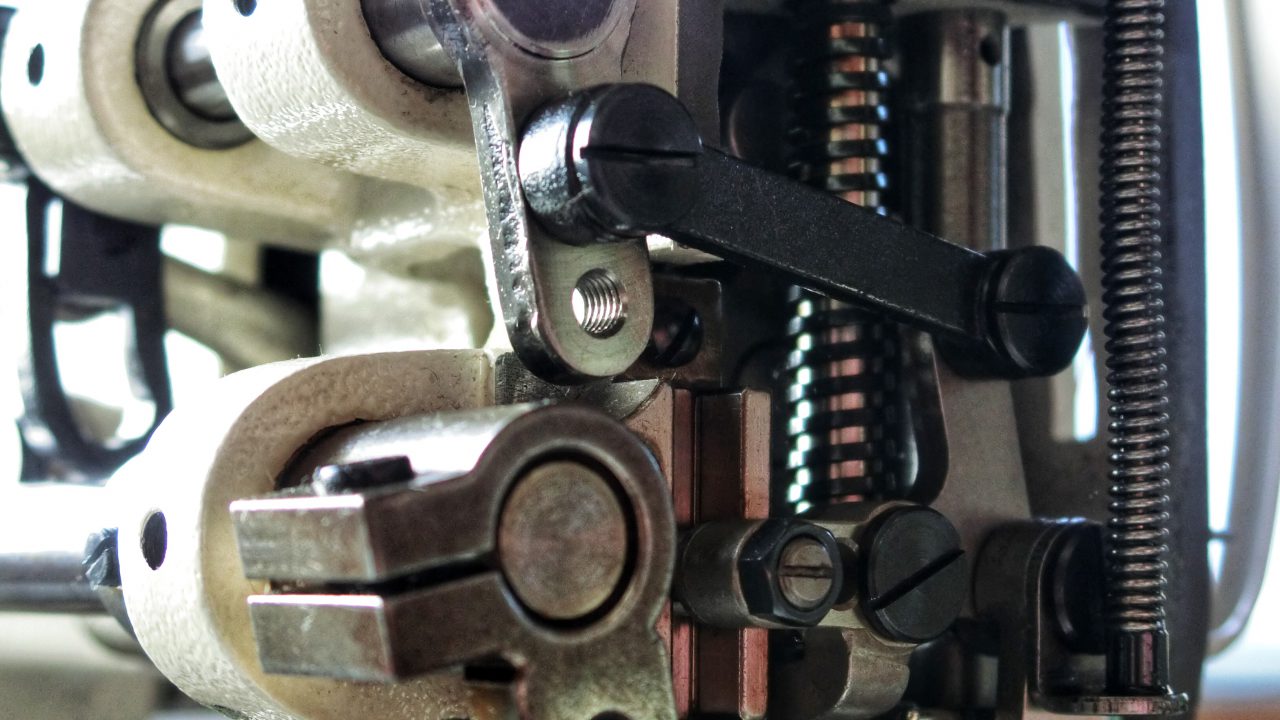

手差しのミシンは下の写真のように注油用の穴が沢山空いてます。

(注油場所は取扱説明書に記載されています)

分かりやすいのは赤くペイントされた注油穴(✓ 緑)ですが、わかりにくい注油穴もあります。(!オレンジ)

その他に2ヶ所穴が空いていますが、これはネジ用の穴で注油穴ではありません。

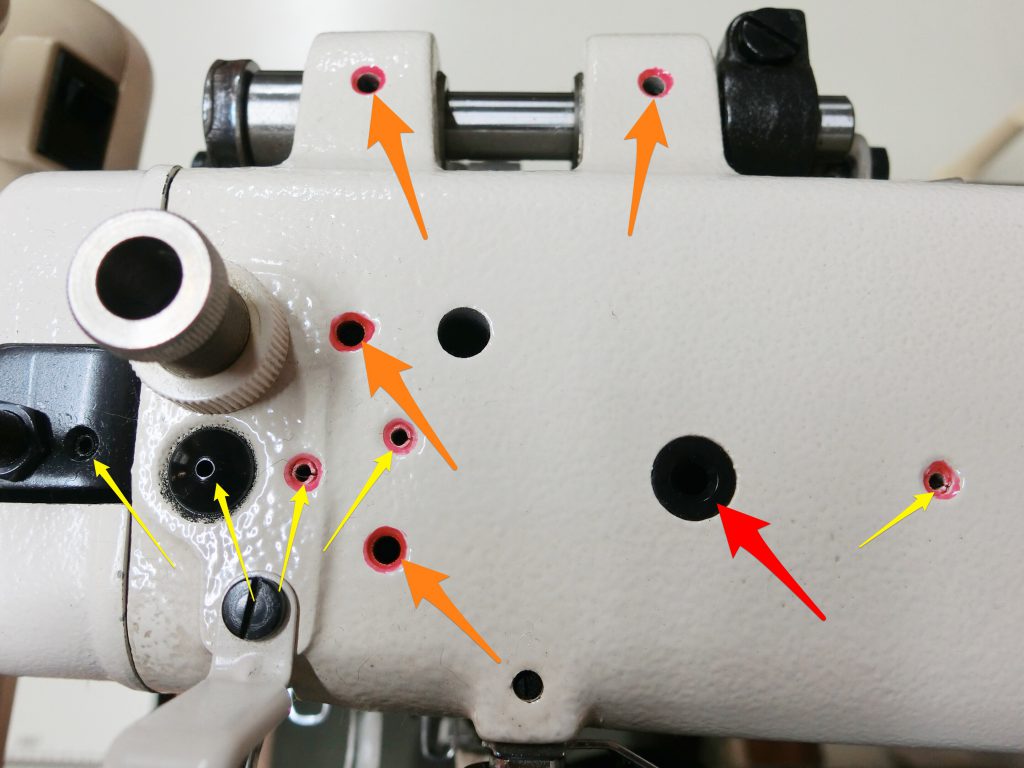

注油の量は?

Goziは注油穴の大きさを目安に、注油量を決めています。

ミシンには大体「大」「中」「小」の3種類大きさの注油穴があります。

注油穴の大きさによる注油量は以下の通り。

大:3〜4滴程度(矢印 赤色)

中:2〜3滴程度(矢印 オレンジ色)

小:1〜2滴程度(矢印 黄色)

です。

これより多く注油しても良いのですが、機械に振り飛ばされて周りを汚したり、滴ったオイルで製品を汚しますのでほどほどに。

手差しの注油頻度

ミシンの手差し注油に関して

ミシン摺動部に油分が残っているからと言って注油をしなくて良いことは無く、劣化していればオイル本来の性能は発揮できません。

注油は古いオイルを常に新しいオイルに置き換えるための作業でもあります。

では、注油はどれぐらいの頻度ですると良いのでしょうか?

それは

「縫製前に注油」

と

釜のレース部は「一日の内の何度でも」

です。

「縫製前に注油」は、

ミシンの可動量が縫製工場並みでしたらそれこそ毎日、作業を始める前に掃除を兼ねて注油することでしょう。

私の作業量では毎日はしませんが、縫製作業を始める前には必ず面板、天板を外して注油します。

上下送りミシンでは頭部裏の上送り機構にも注油します。

Goziの製品制作工程での注油頻度

生地の切り出し

↓

パーツの切り出し

↓

パーツの曲げ

↓

面板、天板を外して注油

縫製

↓

縫製

↓

注油

縫製

↓

縫製

↓

製品完成

となり、

縫製前の注油は面板、天板を外して行います。

その前に

まず注油前に軽く掃除をします。

平ベッドミシンのオイル受けは、縫製時に出たホコリ(生地や糸の繊維)と古いオイルをティッシュなどで取り除きます。

シリンダーベッドミシンの狭いオイル受けの古いオイルは、マイナスドライバーを使ってティッシュで吸わせます。

ボビンケースを外し、釜の掃除

ブロアーでホコリを吹き飛ばします。

細部に付着した繊維は綿棒で拭き取ります。

なぜ面板、天板を外すの?

面板を外してみましょう。

面板の取り外し(DSU-144Nの場合マイナスネジ2個所)

面板を外すと中の機械に多くの注油穴があります。

この外の注油穴からでは注油しきれない、部分に注油するためです。

その他、送りバネや摺動面に注油します。

注油場所がわかりにくいときには、はずみ車を手で回し、注油しやすい場所や注油すべき摺動面を確認しましょう。

注油後、滴ったオイルで製品を汚さぬよう、余分な油分や汚れ、サビなどをふきとります。

天板を外します。

付けたままでの注油もできますが

外すとで油溜まりのフェルトが含んでいるオイル量が確認できます。

フェルト奥のロッドに注油穴があり、ここにも注油します。

上送り機構への注油

上下送りミシンの裏側は、上送り機構があります。

ここの注油穴、摺動部も注油します

下送り機構に注油します。

縫製期間中の注油は

以後、縫製期間は作業量にもよりますが2〜3日に一回ぐらいの頻度でミシン本体の注油穴のみに行っています。

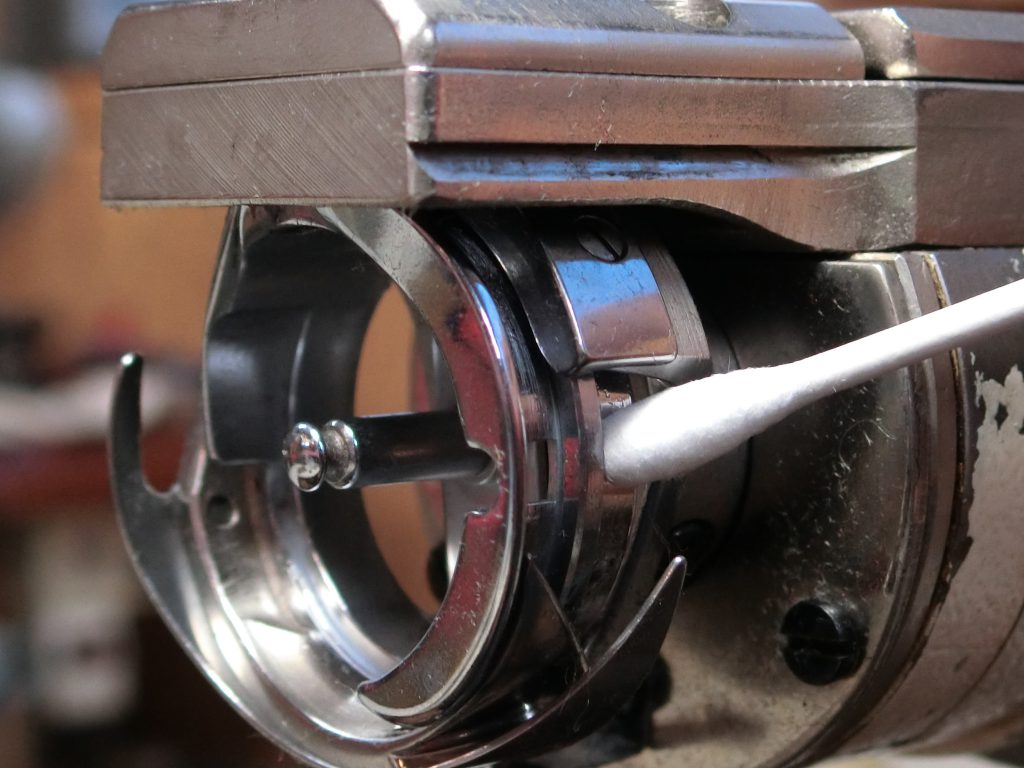

最も重要な釜のレース部への注油

一日の縫製作業中で何度も注油が必要な場所があります。

しかも日に何度でも注油が必要な場所。

それは、釜のレース部分です。

釜への自動給油があることからもわかるように、釜のレース部は特に重要な場所です。

縫製中は常にレース部に回転による負荷がかかり熱が出ます。

オイルがないと金属同士を擦り合わせることになり、最悪焼き付きをおこします。

経験としても、ストラップなど長いものを縫うとき、高回転で走らせるとオイルが焼けて煙が出ます。

Goziの釜への注油のタイミングは?

縫製前、その日のミシンを動かす前に。

その後、糸の色を変えるときや、糸が無くなりボビンを交換するたびに注油します。

注油量は?

1〜2滴程度です。

多いと製品を汚しますので、1~2滴程度の少量を上記の頻度で注油します。

ミシンに注油していても

たとえ日頃注油していても機械の摺動面は使えば減ります。

Gozi使用のDSU-144Nも新品購入時、はずみ車を手で回すと少し硬い(重くなる)フリクションのある場所がありました。

18年使用して今では硬さがとれ、スムーズに回ります。

機械同士が馴染んでアタリが付いた状態ですね。

言い換えれば、それだけ摺動面が減ったということです。

使い続ければ更に減っていき、終いにはガタが出ることでしょう。

オイルがあっても減ります。

オイルが無かったらと思うと

想像がつきますね。

注油のおさらい

※ ミシンのメンテナンス、掃除、注油の際には必ず電源を切りましょう。

ミシンに入れるオイルは、

必ず、工業用ミシン専用オイルを使います。

自動給油ミシンは、

いつまでも良いコンディションで使うために、オイルを定期的に点検、継ぎ足し、交換をしましょう。

手差しのミシンは、

縫製前に必ず注油する習慣をつけます。

縫製直前は

● オイル受けの掃除 釜の掃除

● 頭部注油穴への注油

● 面板、天板を外し内部機構への注油

● 上下送りミシンはミシン裏の上送り機構に注油

縫製期間中は

● 縫製量に応じて毎日〜3日おきに頭部に注油します

縫製中の注油は

◉ 1日に数回、釜のレース部に注油します

次の製品制作時も

以後繰り返し。

その他

ミシンを中古で購入したり、長期使用していない場合にも、稼動するときには必ずオイルの交換、注油をし、最初ははずみ車を手で回しオイルを馴染ませ、電源を入れても高回転で回さないようにします。

Goziがしているミシンへの注油と、注油方式など注油に関することをまとめてみました。

これを書こうとしたきっかけは、

日頃、縫製をしているベテランでも、ミシンの掃除、注油やメンテナンス関してわりと無頓着な人が多い印象があったからです。

やはり、修理が必要になったり、場合によっては買い替えが必要になったりします。

私が新品から18年愛用しているJUKIのDSU-144Nや他の使用ミシンはここに書いてきた注油方法と頻度で、今まで何のトラブルもありません。

人それぞれ注油するタイミングがあると思いますが、参考になるところは取り入れて習慣にしていただけたら幸いです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

大切なミシン。

仕事や趣味の相棒。

末永く使い続けたいですね。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

◉ このブログ「Goziのミシン」の記事を読んで良かったと思って頂けたら、Twitterなどでシェアしてもらえると嬉しいです。

◉ 記事が「役にたった」「為になった」と思っていただけたなら、下の画像をタップしてPayPalの決済にてご支援を頂けるとありがたいです。

金額は、読者が記事への報酬を自由に決められる PWYW(Pay what you want)方式です。

関連記事

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38f04595.adc40b17.38f04596.da32783f/?me_id=1399652&item_id=10000149&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshibuhori%2Fcabinet%2Fgoq001%2F12305_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)